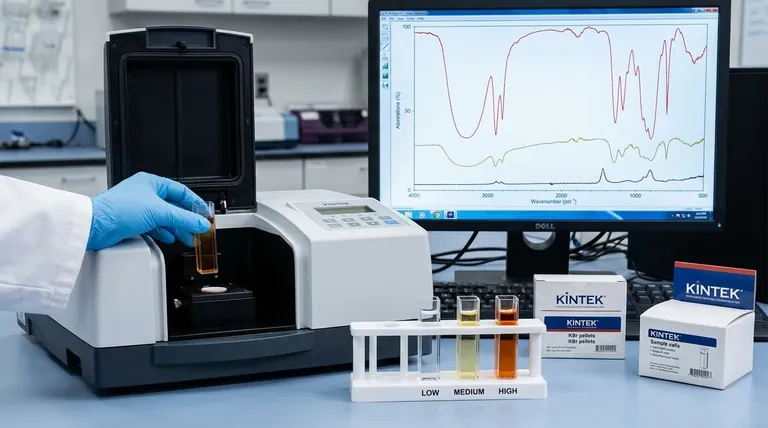

赤外(IR)分光法では、濃度が吸収帯の強度を直接決定します。 サンプル中の分析物の濃度が高いほど、その特性周波数でのIR放射の吸収が大きくなります。これにより、IRスペクトル内の対応するピークはより高く、より顕著になり、この関係はBeer-Lambertの法則によって数学的に記述されます。

濃度とIR吸光度の関係は定量分析にとって強力ですが、すべての状況で完全に線形であるわけではありません。高濃度での検出器の飽和や分子間効果など、その実用的な限界を理解することは、正確なスペクトル解釈と測定にとって不可欠です。

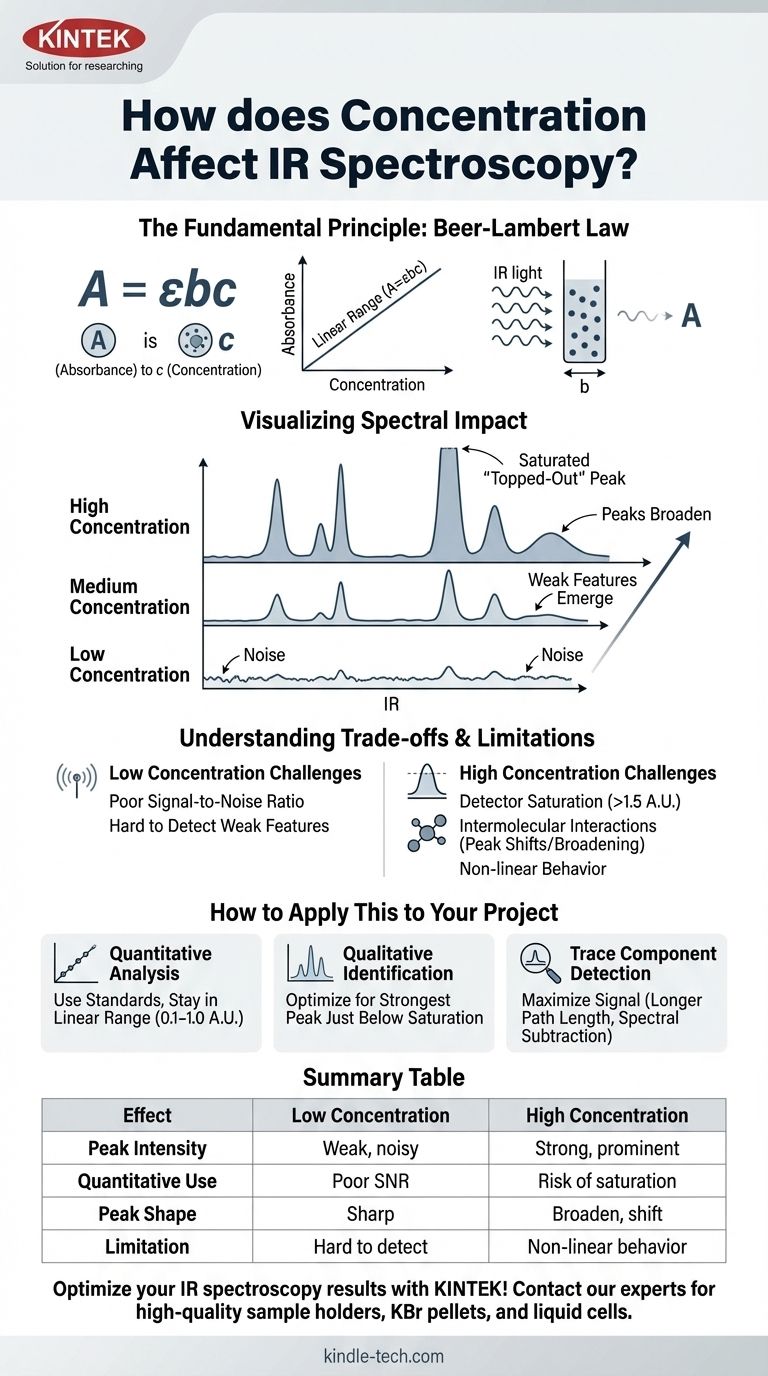

基本原理:Beer-Lambertの法則

濃度と吸光度の関係は、定量分光法の基礎です。これは、光が物質とどのように相互作用するかについての予測可能なモデルを提供します。

方程式の定義(A = εbc)

Beer-Lambertの法則は A = εbc と表されます。

- A は 吸光度(単位なし)です。

- ε(イプシロン)は モル吸光係数 であり、特定の波長における分子の固有の特性です。

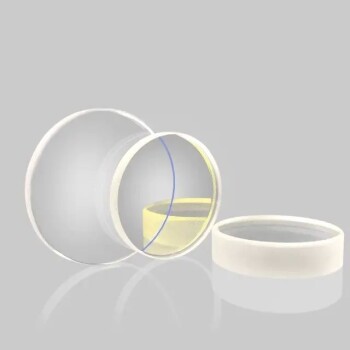

- b はサンプルホルダーの 光路長(例:液体セルの厚さ)で、通常はcmで表されます。

- c は分析物の 濃度 です。

この方程式は、光路長とモル吸光係数が一定の場合、吸光度が濃度に正比例することを示しています。

吸光度 vs. 透過率

IR装置は物理的に 透過率(%T) を測定します。これはサンプルを通過する光の割合です。しかし、分析者はほとんどの場合 吸光度(A) を扱います。

この2つは A = -log(T) の式で関連付けられます。吸光度を濃度に対してプロットすると直線が得られ、これは透過率によって生成される指数曲線よりも分析にはるかに有用です。

スペクトルへの影響を視覚化する

物質の濃度を上げると:

- ピークが高くなる: すべてのピークの吸光度値が増加します。

- 弱い特徴が現れる: 低濃度ではベースラインノイズに埋もれていた小さなピークが見えるようになります。

- 強いピークが広がる: 非常に強い吸収帯は、高くなるだけでなく、広くなります。

トレードオフと限界を理解する

Beer-Lambertの法則は理想的なシナリオを記述しています。実際には、特に高濃度では、いくつかの要因がこの線形関係からの逸脱を引き起こす可能性があります。

「頭打ち」ピークの問題

濃度が高すぎると、ピークが非常に強くなり、その周波数でほとんどすべての光を吸収してしまうことがあります。吸光度が検出器の最適範囲(通常1.5 A.U.超)を超える可能性があります。

これにより、ピークが 平坦化または「クリッピング」されたように 見えます。その飽和したピーク内のすべての定量情報は失われ、装置は真の吸光度を正確に測定できなくなります。

分子間相互作用

高濃度では、分子が互いに接近し、相互作用する可能性があります。典型的な例は、アルコールやカルボン酸における 水素結合 です。

これらの相互作用は、結合の振動エネルギーを変化させ、ピークを 位置をシフトさせたり、形状を変えたり、広げたり する可能性があります。これによりモル吸光係数(ε)が変化し、吸光度と濃度の単純な線形関係が崩れます。

機器の影響

完璧な機器はありません。少量の 迷光 がサンプルを通過せずに検出器に到達することがあります。これにより、高濃度で吸光度測定値がプラトーに達し、線形ではなくx軸に向かって曲がる曲線が生じます。

低濃度の課題

逆に、サンプルが希薄すぎると、吸光度が機器の ベースラインノイズ と区別できないほど低くなる可能性があります。信号対雑音比が低いため、定性的な同定と定量的な測定の両方が信頼できなくなります。

これをプロジェクトに適用する方法

サンプル濃度へのアプローチは、分析目標によって完全に異なります。特定の目的に合わせてスペクトルを最適化する方法でサンプルを準備する必要があります。

- 定量分析が主な焦点の場合: 一連の標準液を準備し、検量線を作成します。未知のサンプルの吸光度が検量線の線形範囲(通常0.1~1.0 A.U.)内にあることを確認してください。

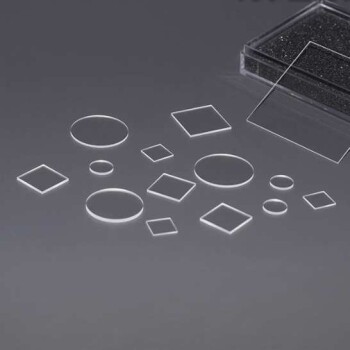

- 定性的な同定が主な焦点の場合: 最も強いピークが飽和のすぐ下になるようにサンプル調製(例:KBrペレット中の量、液体セルの光路長)を調整し、弱い官能基バンドがはっきりと見えるようにします。

- 微量成分の検出が主な焦点の場合: より長い光路長のセルを使用したり、溶媒やマトリックスからの干渉を除去するためにスペクトル減算を実行したりするなど、分析物の信号を最大化する技術を使用します。

最終的に、濃度を制御し理解することが、IRスペクトルを単純な指紋から精密な分析ツールへと変える鍵となります。

要約表:

| 濃度の影響 | 低濃度 | 高濃度 |

|---|---|---|

| ピーク強度 | 弱い、ノイズの多いピーク | 強い、顕著なピーク |

| 定量的使用 | 信号対雑音比が低い | 検出器飽和のリスク |

| ピーク形状 | シャープで明確 | 広がり、シフトする可能性あり |

| 主な限界 | 検出が困難 | Beer-Lambertの法則の非線形挙動 |

KINTEKでIR分光分析の結果を最適化しましょう!

精密な定量分析を行う場合でも、信頼性の高い定性的な同定が必要な場合でも、適切なサンプル調製が鍵となります。KINTEKは、クリアで正確なスペクトルを得るための最適な濃度と光路長を実現するように設計されたIRサンプルホルダー、KBrペレット、液体セルなど、高品質のラボ機器と消耗品を専門としています。

今すぐ当社の専門家にご連絡ください お客様の特定のラボニーズについてご相談いただき、当社のソリューションがお客様の分光分析ワークフローとデータ信頼性をどのように向上させることができるかをご確認ください。

ビジュアルガイド

関連製品

- 水電解用二酸化イリジウム IrO2

- 赤外線高抵抗単結晶シリコンレンズ

- グラファイト真空炉 IGBT実験黒鉛炉

- 赤外線透過コーティング サファイア基板 ウィンドウ

- 光学窓ガラス基板ウェーハシート 硫化亜鉛 ZnS窓

よくある質問

- ロータリーエバポレーターの代わりに何が使えますか?研究室に最適な溶媒除去ツールを見つけましょう

- 焼結プロセスの利点は何ですか?費用対効果の高い複雑な部品を実現する

- ウルトラフリーザーで利用できる追加の保管アクセサリーにはどのようなものがありますか?研究室の低温保管効率を最適化しましょう

- 廃基板の前処理において、工業炉はどのような役割を果たしますか?精密な熱分解による自動化

- バイオ炭の生産は持続可能か?真の炭素隔離と土壌の健康を解き放つ

- 焼結は拡散を利用しますか?より強固な材料を構築するための原子メカニズム

- 電気アーク炉の欠点は何ですか?高コスト、不均一な熱、品質リスク

- 熱処理は材料にどのような影響を与えますか?優れた性能のために特性を変換する