熱分解は燃焼の一部ではなく、酸素が存在しない状態で起こる明確な熱分解プロセスである。どちらのプロセスも有機物に熱を加えるが、そのメカニズム、条件、結果は大きく異なる。燃焼は発熱反応であり、酸素を必要とし、熱、CO2、灰分を生成する。一方、熱分解は吸熱プロセスであり、酸素を必要とせず、材料をバイオ炭や合成ガスのような気体、液体、固体に分解する。熱分解の主な目的は、原料や廃棄物から有用な製品を得ることであり、燃焼に比べて環境に優しい。

キーポイントの説明

-

熱分解と燃焼の定義:

- 熱分解:高温(300~900℃)の酸素のない環境で起こる熱分解プロセス。有機物を気体、液体(バイオオイル)、固体(バイオ炭)に分解する。

- 燃焼:酸素の存在下で有機物を燃焼させ、熱、CO2、灰分を放出する化学反応。発熱プロセスである。

-

酸素依存性:

- 熱分解は酸素がない状態で起こるため、不活性または嫌気性のプロセスである。酸素がないため酸化を防ぎ、物質を確実に分解してエネルギー豊富な生成物にすることができる。

- 燃焼には、燃焼プロセスを維持するための酸素が必要で、物質を完全に酸化させ、熱という形でエネルギーを放出する。

-

環境への影響:

- 熱分解は、燃焼に比べて有害な排出物が少ないため、環境に優しいと考えられている。また、バイオ炭や合成ガスのような貴重な副産物も生成され、これらはエネルギーや原料として利用できる。

- 燃焼はエネルギー生産には効率的だが、CO2やその他の汚染物質を大量に排出し、環境悪化につながる。

-

エネルギー力学:

- 熱分解は主に吸熱プロセスであり、熱を吸収して物質を分解する。このため、得られる生成物には高いエネルギーが保たれる。

- 燃焼は発熱性で、酸化反応の副産物として熱エネルギーを放出する。

-

最終生成物:

-

熱分解により3つの主要な生成物が得られる:

- ガス:燃料として使用できる合成ガス(水素と一酸化炭素の混合物)など。

- 液体:燃料や化学薬品に精製できるバイオオイル。

- 固体:バイオ炭は、農業や燃料として使用される炭素を多く含む物質である。

- 燃焼により、主に熱、CO2、水蒸気、灰が生成されるが、それ以上利用するための大きな副産物はない。

-

熱分解により3つの主要な生成物が得られる:

-

用途:

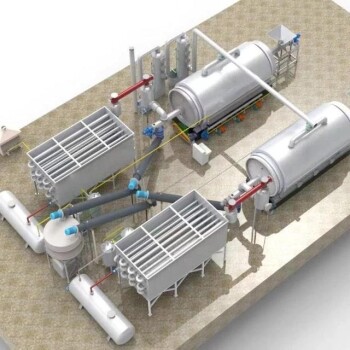

- 熱分解は、プラスチック、タイヤ、バイオマスなどの廃棄物を再生可能なエネルギー源や価値ある化学物質に変換するために使用される。また、炭素回収・貯留技術にも利用されている。

- 燃焼は、発電所、暖房システム、工業プロセスにおけるエネルギー生成に広く利用されている。

-

プロセス条件:

- 熱分解は高温で行われるが、酸素のない制御された環境で行われる。酸素がないため、物質は燃焼ではなく分解される。

- 燃焼には継続的な酸素の供給が必要であり、高温で発生するため、物質はより単純な化合物に完全に分解される。

-

他のプロセスとの比較:

- とは異なる ガス化 熱分解は完全に酸化を避ける。

- 加水分解とは異なり 加水分解 水を使って物質を分解するのに対し、熱分解は不活性雰囲気下での熱だけに頼る。

まとめると、熱分解と燃焼は基本的に異なるプロセスである。熱分解は酸素なしで起こる分解プロセスであり、エネルギーが豊富な副生成物を生成するのに対し、燃焼は熱とCO2を放出する酸化プロセスである。これらの違いを理解することは、廃棄物管理、エネルギー生産、環境持続可能性など、特定の用途に適した技術を選択する上で極めて重要である。

総括表

| 側面 | 熱分解 | 燃焼 |

|---|---|---|

| 酸素依存性 | 酸素がない状態で起こる(嫌気性プロセス)。 | 燃焼プロセスを維持するために酸素を必要とする。 |

| プロセスタイプ | 吸熱(熱を吸収する) | 発熱性(熱を放出する)。 |

| 最終製品 | ガス(合成ガス)、液体(バイオオイル)、固体(バイオ炭)。 | 熱、CO2、水蒸気、灰。 |

| 環境への影響 | 環境に優しく、排出物が少なく、貴重な副産物が得られる。 | CO2や汚染物質を排出し、環境悪化につながる。 |

| 用途 | 廃棄物変換、再生可能エネルギー、炭素回収技術 | 発電所、暖房システム、工業プロセスにおけるエネルギー生成。 |

熱分解と燃焼についてもっと知りたいですか? 当社の専門家に今すぐご連絡ください オーダーメイドのソリューションを