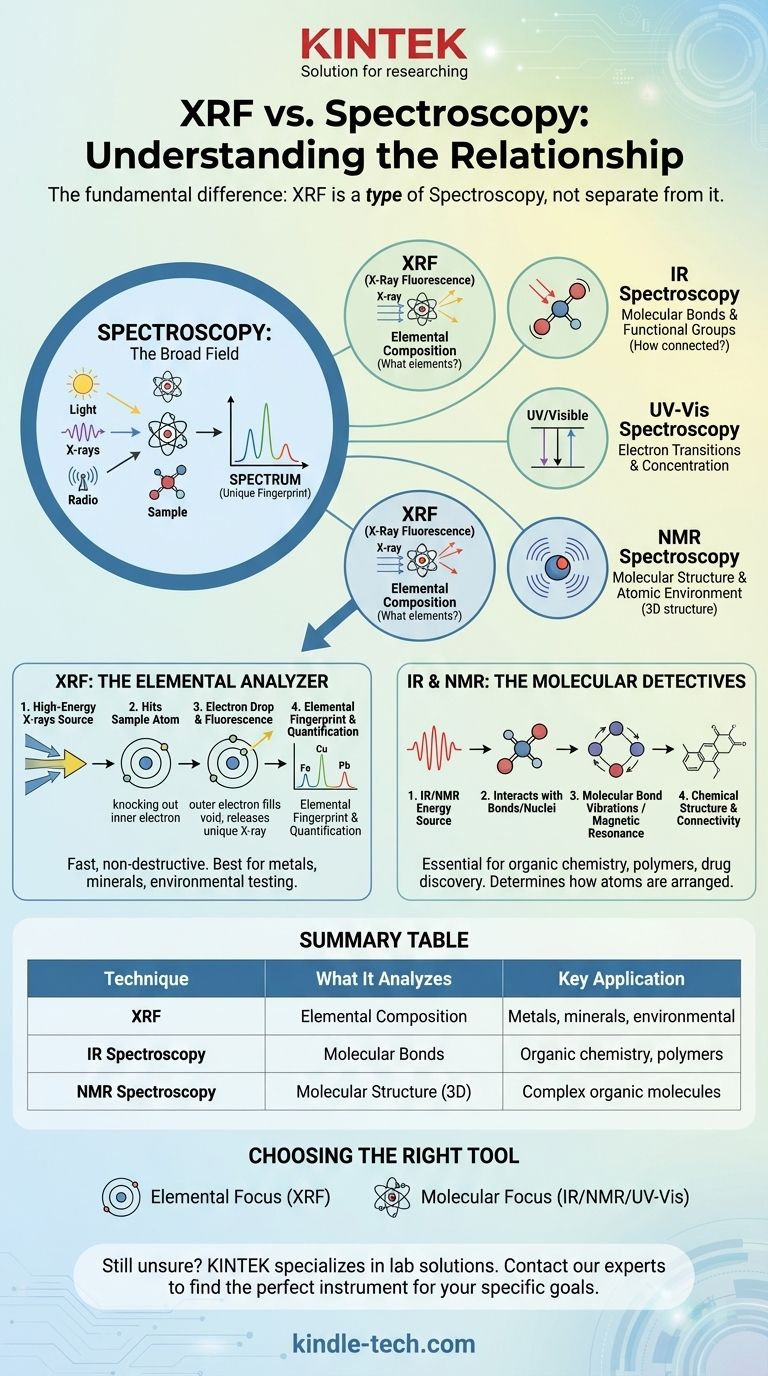

根本的な違いは、X線蛍光(XRF)が分光法と別個のものではなく、分光法の中の特定の種類であるということです。分光法はエネルギーと物質の相互作用を研究する広範な分野であり、XRFはその分野内の単一の強力な手法であり、材料の元素組成を決定するために使用されます。

中心的な誤解は、これらを相反する選択肢として見なすことです。正しいメンタルモデルは、「分光法」を超越的な学問として捉え、「XRF」はその学問内の多くの専門的なツールの1つとして捉えることであり、それぞれが使用するエネルギーの種類と明らかにする情報によって定義されます。

分光法とは?基本原理

相互作用の研究

分光法は、その本質において、ある形態のエネルギー(光、X線、電波など)と物質との相互作用を研究することです。

エネルギーがサンプルに当たると、サンプルはその一部を吸収し、残りを放出します。放出または吸収されたものを測定することにより、サンプルの特性について多くのことを学ぶことができます。

スペクトル:固有の指紋

分光測定の結果はスペクトルであり、通常はエネルギー強度を波長またはエネルギー準位に対してプロットしたグラフです。

このスペクトルは固有の指紋のように機能します。異なる原子や分子は、それぞれ独自のやり方でエネルギーと相互作用し、それらを識別できるようにする特徴的なパターンを生成します。

XRFが位置する場所:特定の分光技術

エネルギー源:高エネルギーX線

XRFは、高エネルギーX線をエネルギー源として使用する発光分光法の一種です。XRF装置は、一次X線ビームをサンプルの表面に向けます。

サンプルとの相互作用:原子蛍光

この入射エネルギーは、原子の内部電子殻から電子を1つ弾き飛ばすのに十分な強さを持っています。これにより不安定な空孔が生じます。

安定性を取り戻すために、より高いエネルギーの外殻からの電子がすぐに降下して空孔を埋めます。降下する際、余分なエネルギーを二次的な「蛍光」X線として放出します。

結果:元素の指紋

重要なのは、この蛍光X線のエネルギーが、それが放出された元素に固有のものであることです。XRF検出器は、サンプルから放出されるすべての二次X線のエネルギーを測定します。

この蛍光X線のスペクトルを分析することにより、装置はサンプルに存在する元素が正確に何であるか、およびその量を特定できます。

より広い視野:その他の分光法

XRFの役割を明確にするためには、異なる質問に答える他の一般的な分光技術と比較することが役立ちます。

赤外分光法(IR)

IR分光法は、より低エネルギーの赤外光を使用して、分子内の化学結合の振動を調査します。これは、官能基を識別し、分子の構造を決定するのに優れています。

紫外可視分光法(UV-Vis)

この技術は、紫外線と可視光を使用して、分子内の軌道間の電子遷移を研究します。溶液中の物質の濃度を決定するためによく使用されます。

核磁気共鳴(NMR)分光法

NMRは、強力な磁場内で電波を使用して、原子核(水素や炭素など)の化学的環境を調査します。これは、複雑な有機分子の正確な3D構造を決定するための最も強力なツールの1つです。

トレードオフの理解:質問がツールを決定する

主な違いは、各技術が答えを出すように設計されている質問です。「正しい」選択は、あなたの目標に完全に依存します。

XRF:元素分析装置

XRFは、サンプルにどのような元素が含まれており、それぞれがどれくらいの量存在するかを教えてくれます。これは高速で非破壊的であり、金属、鉱物、土壌、消費財の分析に非常に強力です。

しかし、XRFは通常、それらの元素が互いにどのように結合しているかを教えることはできません。鉄(Fe)を識別できますが、錆(Fe₂O₃)と磁鉄鉱(Fe₃O₄)といった異なる酸化鉄を区別することはできません。

IRおよびNMR:分子探偵

IRやNMRなどの技術は、原子がどのように結合して分子を形成しているかを教えてくれます。これらは有機化学、高分子科学、創薬に不可欠なツールです。

これらは、異なる化学結合配置を検出できるため、グラファイトとダイヤモンド(どちらも純粋な炭素)を区別できます。しかし、金属合金の単純な元素分析のために通常使用されるわけではありません。

目標に合わせた適切な選択

- 元素組成が主な焦点である場合:XRFを使用します。冶金学、地質学、環境試験、規制遵守(例:おもちゃの鉛のチェック)にとって、直接的かつ効率的な選択肢です。

- 分子構造と識別が主な焦点である場合:IRまたはNMR分光法を使用します。これらは化学合成、製薬分析、材料科学に必要なツールです。

- 完全な特性評価が主な焦点である場合:複数の方法が必要になることがよくあります。包括的な分析では、XRFを使用して元素の構成要素を見つけ、次にIRを使用してそれらがどのように組み立てられているかを理解することがあります。

結局のところ、この区別を理解することで、ツールを選択することから、適切な分析的な質問をすることへと進むことができます。

要約表:

| 技術 | 分析対象 | 主な用途 |

|---|---|---|

| XRF(X線蛍光) | 元素組成(存在する元素) | 金属、鉱物、環境試験、消費財 |

| IR分光法 | 分子結合および官能基(原子の結合方法) | 有機化学、高分子科学、創薬 |

| NMR分光法 | 分子構造および原子環境(3D構造) | 複雑な有機分子構造の決定 |

お使いのアプリケーションに最適な分析技術がまだ不明ですか?

KINTEKは、お客様のような研究所の正確なニーズに応えるラボ機器と消耗品の専門サプライヤーです。当社の専門家は、正確で効率的な結果を特定の材料と目標のために保証するために、元素定量のためのXRFアナライザーであろうと、その他の分光ツールであろうと、最適な機器の選択をお手伝いします。

専門家に今すぐお問い合わせいただき、パーソナライズされたコンサルテーションを受けて、お客様の研究所の課題に最適なソリューションを見つけてください。

ビジュアルガイド

関連製品

- 多様な研究用途に対応するカスタマイズ可能なXRDサンプルホルダー

- ラボ用電気化学ワークステーション ポテンショスタット

- 三次元電磁ふるい分け装置

- 実験用試験ふるいおよび振動ふるい機

- 光学窓ガラス基板 CaF2基板窓レンズ

よくある質問

- 焼結金属部品は他の方法よりも強いですか?粉末冶金性能ガイド

- 超低温フリーザー内で物品を取り扱う際に必要な保護具は何ですか?極低温安全のための必須PPE

- サンプルサイズは何によって決まるのか?正確な調査のための3つの主要因をマスターする

- 活性炭再生の温度は何度ですか?再利用のための1000°Fプロセスを解き明かす

- 炉の熱処理温度は何度ですか?それは材料と目的にかかっています

- フィルタープレスはどれくらいのエネルギーを消費しますか?実際の消費電力は供給ポンプによるものです

- コンクリート腐食研究において精密混合が必要なのはなぜですか?均質化によるデータ整合性の確保

- 石炭廃石処理における表面活性化装置の役割とは?廃棄物を高付加価値資源に変える